IK Multimedia社のベース音源『MODO BASS』がリリースされて早3年!発売から話題沸騰で一気にシェアを伸ばし、今やベース音源の定番とまで言われるようになりました。

その勢いはそれまで定番と言われていたTrilianを抜く勢いで、周りを見渡すとMODO BASSユーザーの方が多い印象です。

先日はベースに続きMODO DRUMなるドラム音源も発売され、個人的にはMODO GUITARも秒読みなんじゃないかとめちゃくちゃワクワクしています!

そんな今後もまだまだシェアを拡大していきそうなMODO BASS。

2017年に最新のバージョン1.5になりましたが、調べると古いバージョンの情報も多く、前にも一度書きましたが、このタイミングで改めて解説レビューしていこうかなと!

目次

MODO BASSの特徴

MODO BASSの最大の特徴はモデリング音源であることです。

通常ソフト音源というのはサンプリング音源が多く、実際の楽器の音を録音して作られているので、本当に生のような音源になっているんですが、収録されている音しか発音できないため、表現の幅に限界があったり、できることが多ければ多いほど、容量も多くなってしまうという問題がありました。

それに対してモデリング音源は音をサンプリング(録音)しているわけではなく、機械的な演算処理において音をソフト上で生成しているため、仕組みさえ作れてしまえばどんな奏法でも表現できて、それらの微調整もでき、なおかつ容量を食うこともないという利点があります。

ただ、あくまで機械的に音を再現しているだけなので、実際の楽器の音とは違うし、それを生にどれだけ近づけられるかというのが課題だったんだと思います。

そんな中、IK Multimediaが8年かけて開発したMODO BASSはモデリング音源とは思えないくらいベースの音に近く、にも関わらず容量は200MB以下という驚異的なことをやってのけたのです。

またそのおかげで、搭載されているベースの種類は14種類、指弾き・ピック弾き・スラップ等の変更、ピックアップの種類と位置や弦の種類・太さ・劣化具合まで調整可能になっていて、更に弦自体も6弦まで増やせて、ドロップチューニングに対応しているという、これまでの音源では考えられない程自由度の高い音源になっています。

その他にも沢山の項目がありますが、まぁその辺りは調べればいくらでも出ているので割愛しましょう!

初心者の方からするとそんなにいっぱいあると何をどうして良いか分からなそうと思うかもしれませんが、初期プリセットの状態で全然良い音なので、心配ご無用です!!

打ち込み&使い方解説

それでは、四の五の言わず使い方の基本と打ち込み方のコツをご紹介していきましょう。

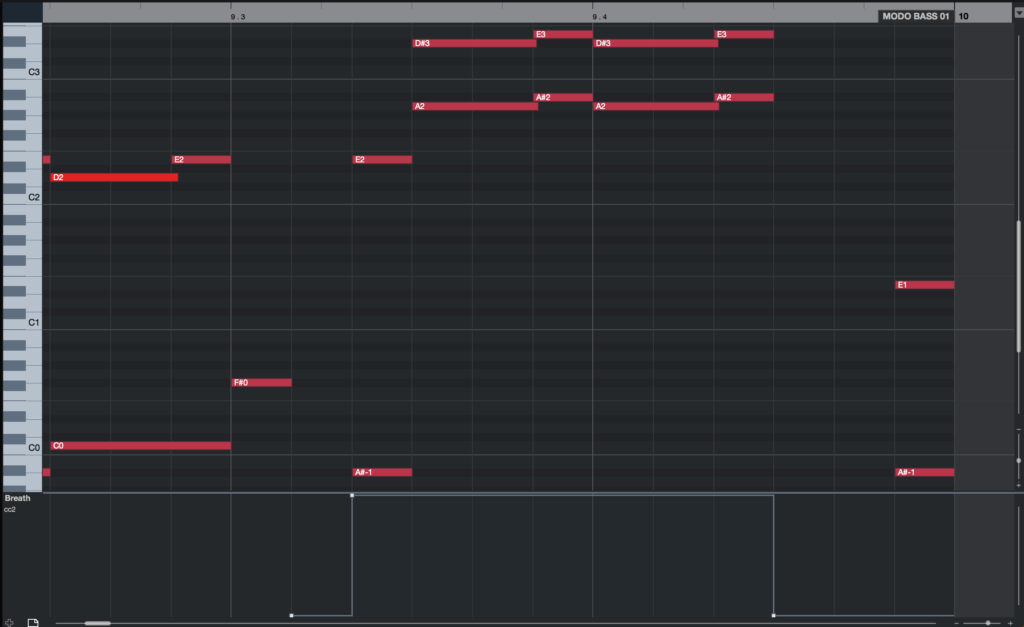

例によってこちらをご覧ください。

大体の奏法を網羅しているので、まずはこんな感じのものを再現してもらうのが一番早いと思います。

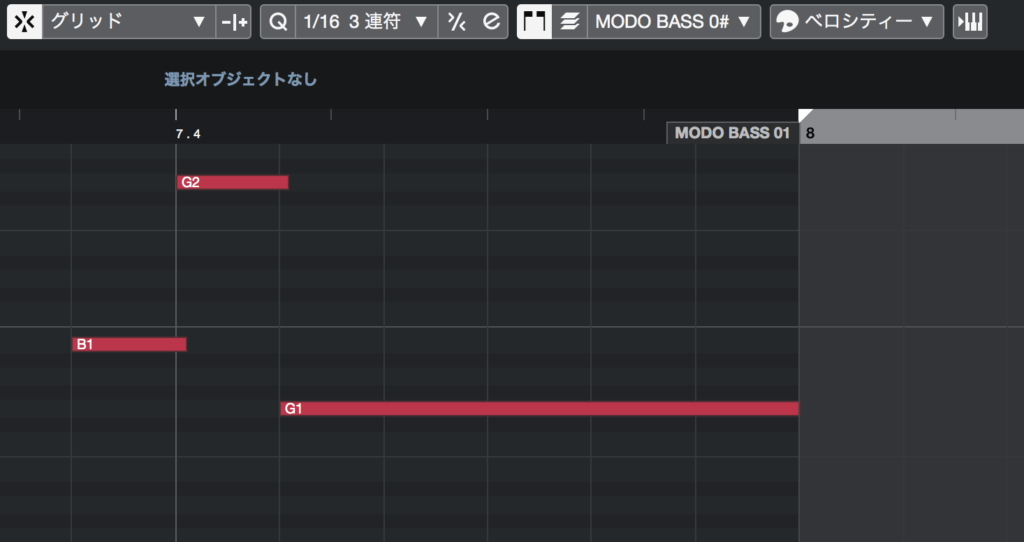

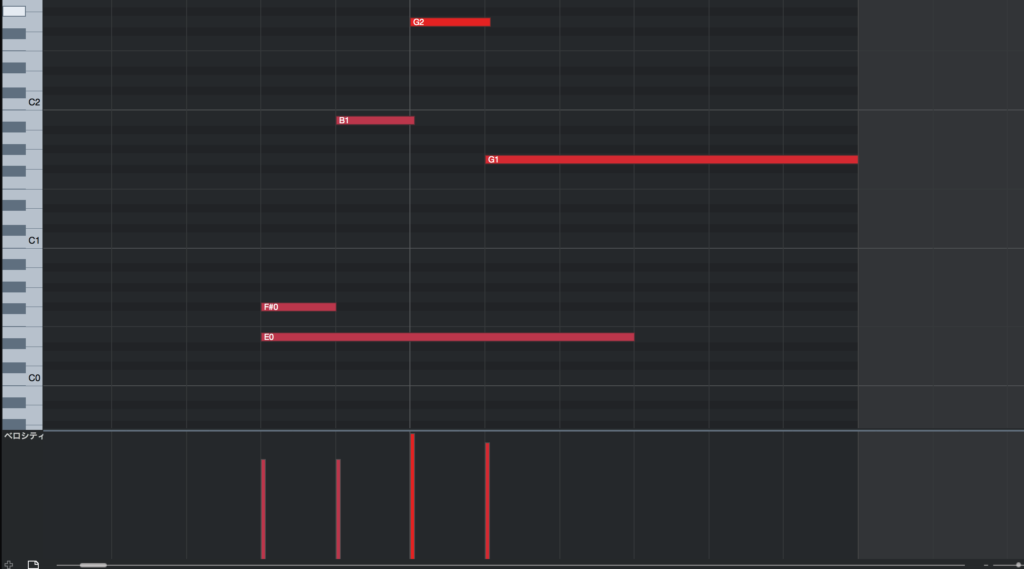

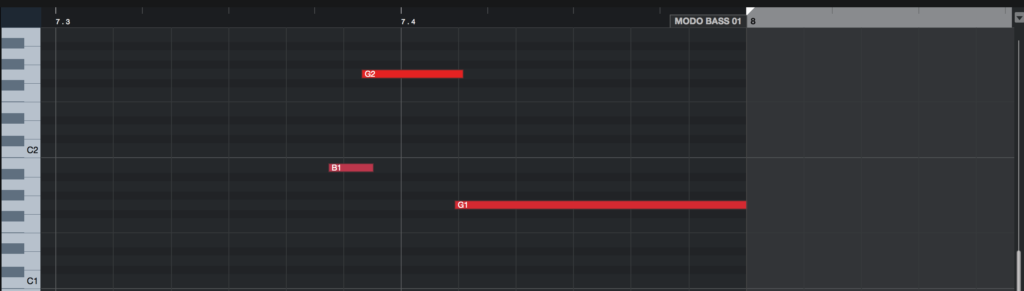

まず冒頭部分。

曲頭にありがちな「ドゥ~ン」というグリッサンドから始まっていますね。一回上がって下がってるのがポイントです。

これは次に紹介するスライドの連続みたいな感じになっていまして、まずは開始点、次にグリスアップした最高音、そして開始点あたりに戻る音程を打ち込みます。

こういう曲の場合だとリズム的に16分の3連裏から始まる感じが良いと思います。

更にこの時、上記のようにそれぞれの音を少しだけ被らせる必要があります。(お尻の部分をcommandを押しながら引っ張る。※Winの場合はcontrol)

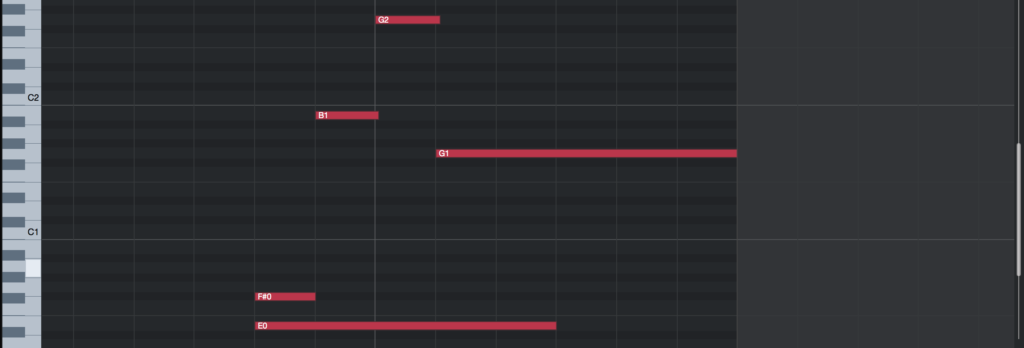

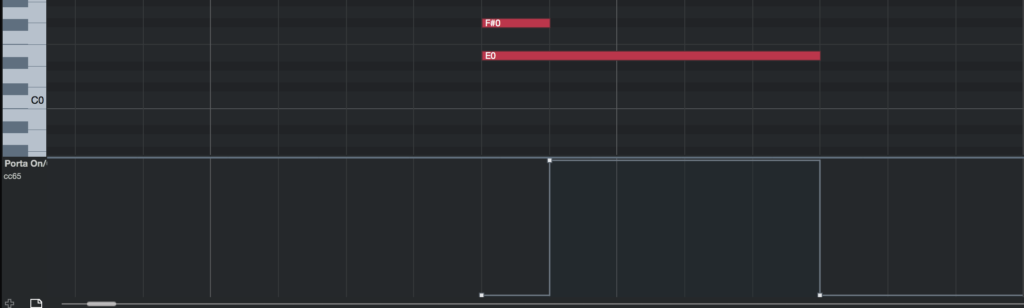

次にそれらを同弦上で演奏する必要があるため、4弦を指定するキースイッチ(以下:KS)E0を入力してください。(5弦ベースの曲なら5弦が良いかもですね)

ちなみに一緒に打ち込んでいるF#0は演奏をフィンガーモード(指弾き)にするためのKSです。

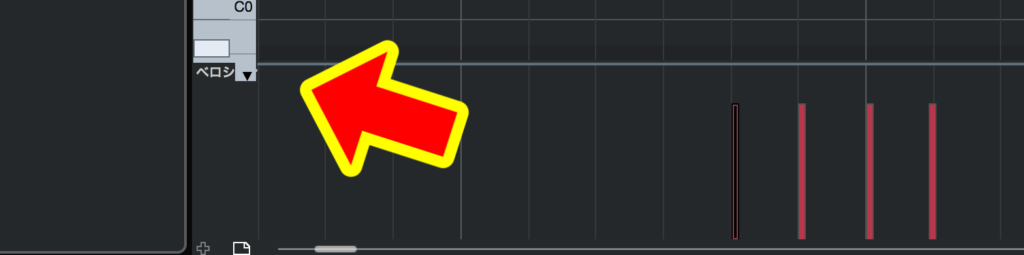

そして最後にコントロールチェンジ(以下:CC)にて、LEGATO SLIDEのCCであるCC65を入力します。(旧バージョンではCC64なので注意!)

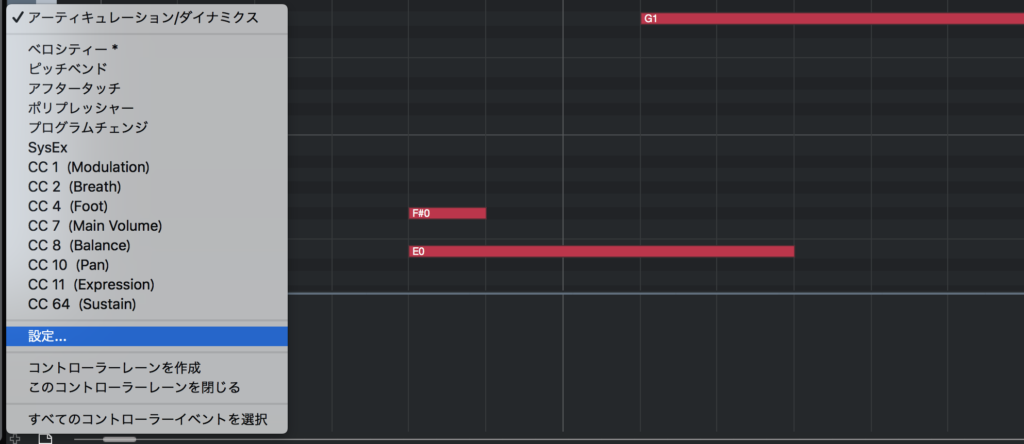

Cubaseの場合デフォルトでCC65は項目にないので、その追加を行います。

キーエディターのこの部分の

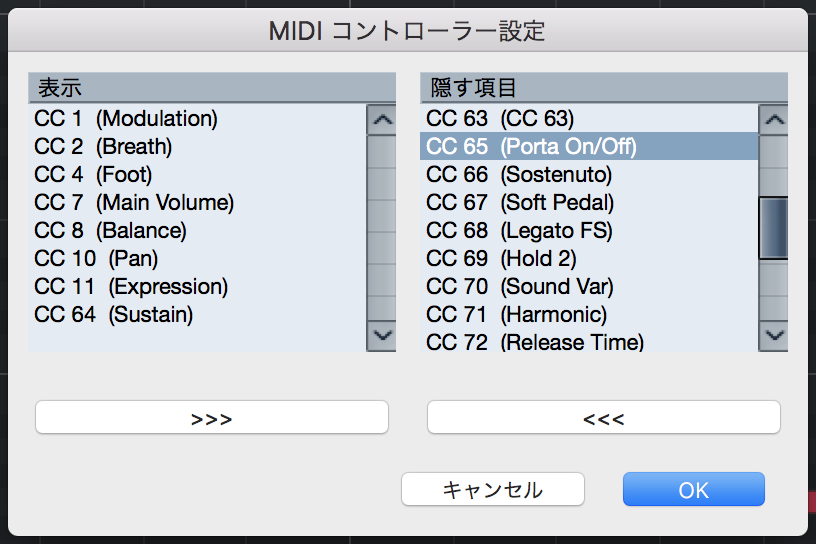

「設定」からMIDIコントローラー設定を開いて

「隠す項目」にあるCC65(Porta On/Off)を選び、下の「<<<」を押して左側に追加します。

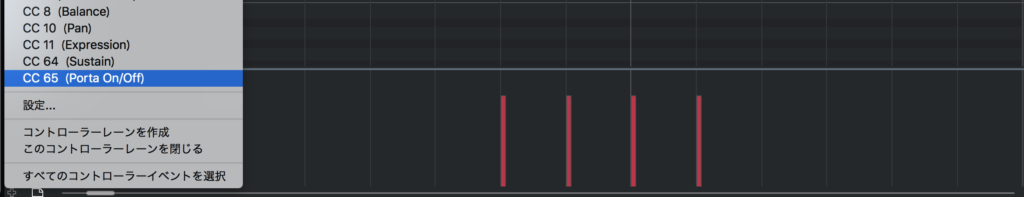

すると先ほどの項目に新たに追加されるので、CC65を選択し

鉛筆ツールでスライドさせたい箇所に入力

するとグリッサンドになります。

ただそのままだとスピードが合わない場合があるので、スピードを調節するためにベロシティーの値を上げます。

普段は音の強弱を司るベロシティーですが、スライドのCCを入れると、このベロシティ値で、スライドのスピードを調整できます。(ベロシティーを上げると早くなり、下げると遅くなる)

ここら辺の調整はちょっと慣れが必要ですが、最後にタイミングを曲のノリに合わせて

動画のようになるというわけです。

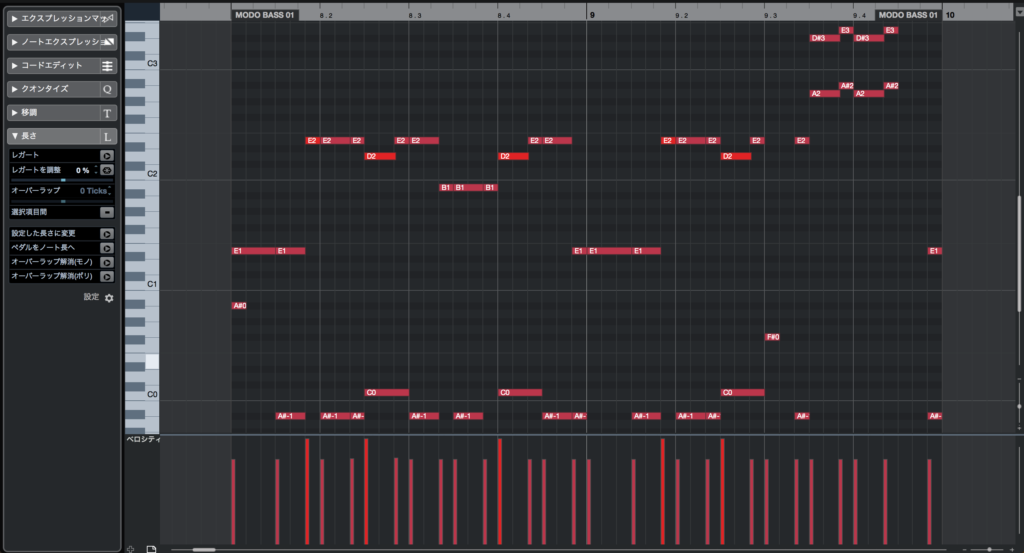

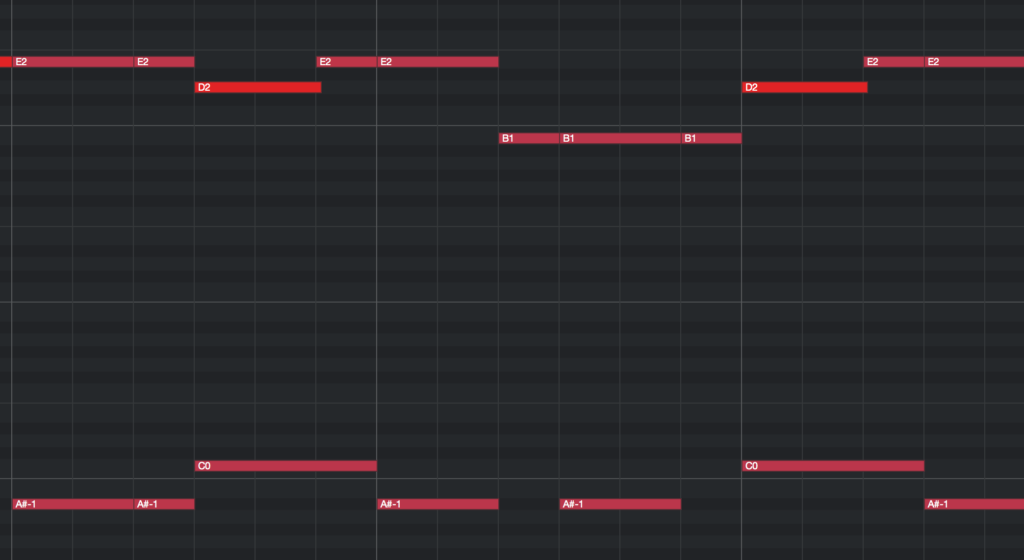

続いて、スラップ部分。

音程の部分はそのまま入力したら、スラップモードのKSであるA#0を頭に入れて、ベロシティーにてスラップの「Thumping」と「Pull」をコントロールします。(MODO BASS 上でThumpingはSlapという表記になっています)

デフォルトではAUTOモードでThresholdが120に設定されているので、ベロシティー120以上にしたところがPullになります。

ただ120~123だとあまりプル感がでないので124以上にするのがおすすめです。

Thresholdを100とかにしてMAXの127で打ち込んだらもっと派手になるかと思ったらそうではなかったので、このThumpingとPullの強弱の可変幅はあまりないようです。

ちなみに設定をAUTOにしなければベロシティーではなくKSのC#0でThumping、D#0でPullを指定してあげることも可能です。

あとはスラップに欠かせないゴーストノートを隙間に細かく入力(KS A#-1)しています。

次はハンマリング部分。

ここもスライドの時と同じように1音目のノートのお尻を少し被らせます。

そしてハンマリング&プリングのKSであるC0を入力。

今回は入れていませんがフレーズや演奏位置のモードによっては弦の指定をお忘れなく!

音が上昇していればハンマリング、下降していればプリングとなるというわけです、

フレーズ後半の和音スライドでは、音を入力して、お尻を被らせ、CC65を書くところまではグリッサンドで紹介したスライドの方法と同じで、その後和音を鳴らせるようにするCC2のCHORD MODEを指定することで和音で鳴ってくれます。

あと、ここまではスラップモードでしたが、ここだけフィンガーモードにするためのKS F#0を入れています。

1つ謎なのは和音モードにした時の弦指定のKSがどう挙動するのか分からず、弦を2つは指定できないし、ちゃんとスライドになっているか微妙です。

まぁ音的にそれっぽくなってくれてるから良しとしましょう!w

もしご存知の方がいたら教えてくださーい!

さいごに

以上の奏法を使いこなせればほとんどの曲で対応可能ではないでしょうか。

もちろん上記で紹介した以外にもビブラートやベンド(チョーキング)、ハーモニクスなども出来ますし、ハンマリング・プリングの応用でタッピング的なことも可能です。

そのためのKSやCC等は全てControlページで確認できるので、ここを参照しながら色々試してみてください。

この表現の広さはサンプリング音源では真似できませんよね!

音作り的な部分では内部で色々試してみるもの良いんですが、あえてMODO BASS内のアンプを切って、外部のアンプシミュレーターをかますっていうのが個人的にはお気に入りです。(上記のYouTubeデモは内部処理のみ)

僕もあんまりベース用のアンプって持ってないんですけど、MODO BASS内のアンプよりAmpliTubeとかBIASの方がアンプっぽくて、曲によって試してみるのも意外と有りなんですよね!

あと今回は紹介しませんでしたが、ルート弾き中心の曲だと、ベースのモデルによって弦がフレットに当たるビビリ音的なものが割と気になるものがあります。

そんな時はPlay Styleページの「DETACH NOISE」を下げてあげてください。

ほんとこんなところまで丁寧に再現しおってからに〜ww

というわけで、新定番となりつつあるMODO BASSのレビューを改めて書いてみました。

定価は33,800円と安くはないですが、毎年セールで30~40%OFFにはなってる印象なので、そのあたりを狙うのが良いと思います!

もうすぐやってくる今年のブラックフライデーにも期待したいところですね!!

ただこの音源のせいでベーシストは死活問題!w

そんなMODO BASSの最新レビューでした。

追記:第二弾はドロップチューニングについてまとめたので、興味のある人はこちらもご覧ください。