さて、前回のカメラ本体のレビューに続いて、早速関連製品の紹介ということで、今回レビューするのはこちら!

Ulanzi(ウランジ)社の『VL120 RGB LEDビデオライト』という撮影用のLEDライトです。

一眼カメラを使って撮影をするようになって知ったことの1つとして、「光」がとても重要というのがあり、いくらRAWデータで撮っていたとしても明るさの足りないものを後からどうにかしようと思ってもなかなか難しいので、そのために皆さんストロボやらLEDライト等の照明を使って撮影しています。

人物撮影の場合はストロボタイプの方が良いことも多いようですが、僕の場合は物撮りが主でなおかつ動画やスマホでの撮影にも使えるといったことを考えると、定常光(ていじょうこう)と言われる今回のようなライトタイプの方が使いやすそうだったので、試しに買ってみたという感じですね。

どのような製品なのか、今回も一緒にみていきましょう!

目次

Ulanziとは

初めて紹介するブランドなのでまずは企業紹介からしていきますが、Ulanziは中国の深センに本社を構える2015年創業のスマホやカメラ用品のアクセサリーを中心に開発・販売を行う会社で、ちょうど今年に入ってから日本公式ストアもスタートする等、近年勢いを増してきているブランドです。

日本ストアがオープンしたてとは言え、アマゾンを始めとするECサイトや家電量販店では結構前から取り扱われているメーカーですし、そのコスパの高さと製品の素晴らしさで徐々に人気が広がっていったこともあり、多くの人がレビューしたりおすすめしているので、知っている人も多いのではないでしょうか。

なお、その日本ストアは購入の窓口こそ行っているものの、発送は中国からされていて届くまでにそこそこ時間がかかるらしいので、現状は早く欲しくてポイント等を考えるならアマゾン等国内のECサイト、遅くても安い方が良いならAliExpress等で中国から直接購入する方が良さそうだと思いました。

日本で買う場合も今のところ他の販売代理店の方がなぜか安いですしね。

ただ、もしかしたら今後は公式ストアでも在庫を持ったり、ポイントの付与やストア限定のセールなんかをやる可能性もあるため、購入の際には一応どちらもチェックしてみてください。

Ulanzi日本公式ストア

https://www.ulanzi.jp

ちなみに僕が購入した時はまだ日本ストアもなく、AmazonよりAliExpressの方が安かったので、結局僕はAliExpressで購入しました。(記事末に購入リンクをまとめています)

Ulanzi VL120 RGB LEDビデオライトレビュー

外観

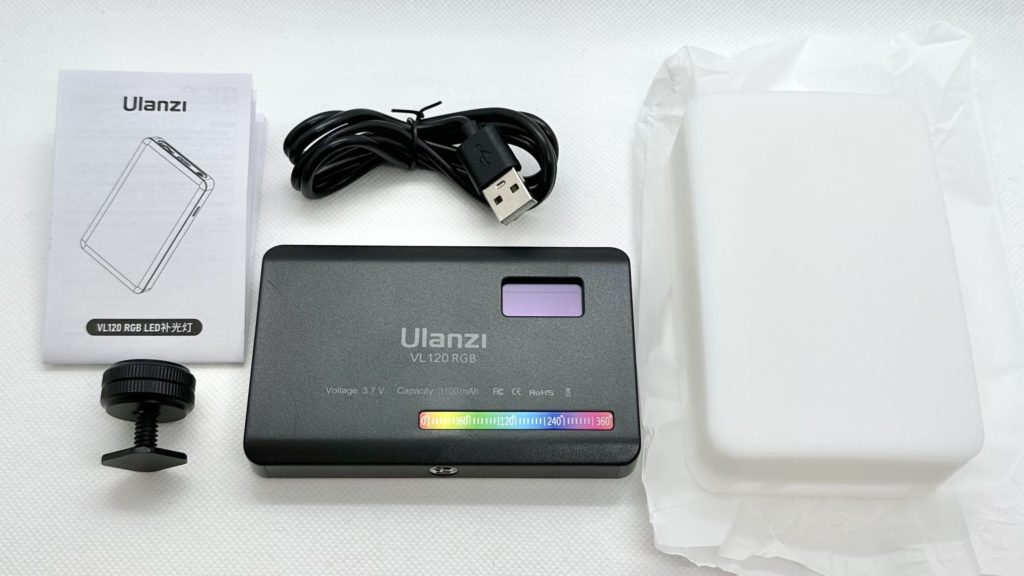

それでは、ここからは開封して中身を確認していきます。

内容物はシンプルで、本体とシリコン製のディフューザー、コールドシューアダプターに充電用のUSBケーブル(C to A)と簡易的な説明書の5点セットです。

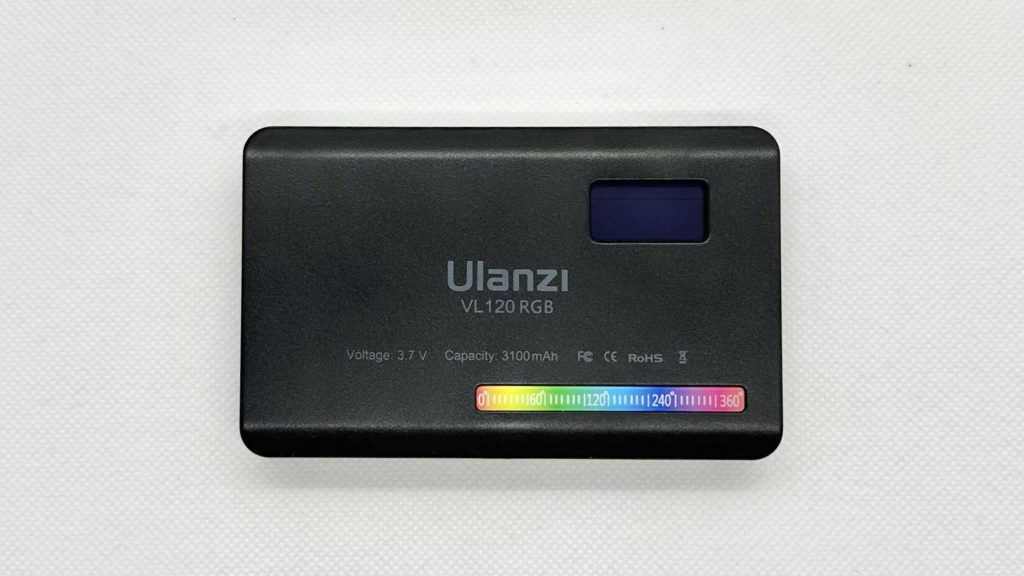

本体は表側の白いカバー部分が光るところで、この中には合計で120個のLEDビーズが仕込まれていて、背面には液晶が付いていてここにモードや数値が表示され、(裏から見て)右側には電源兼モード切り替えボタンと各モードの数値を上下させるレバースイッチに輝度調節のダイヤルが。そして上部には充電用のUSB-Cポートがあって、下側には三脚やシューアダプターを取り付けるための1/4インチサイズのネジ穴があいているという仕様になっています。

背面の液晶の下には色相値というものが0〜360°表記で載っていて、最初商品画像を見た時はここもタッチパネル等になっていて色相が選べたりするのかと思ったのですが、ここはただシールが貼ってあるだけでした。(実際の色相値は0〜359°までで設定します)

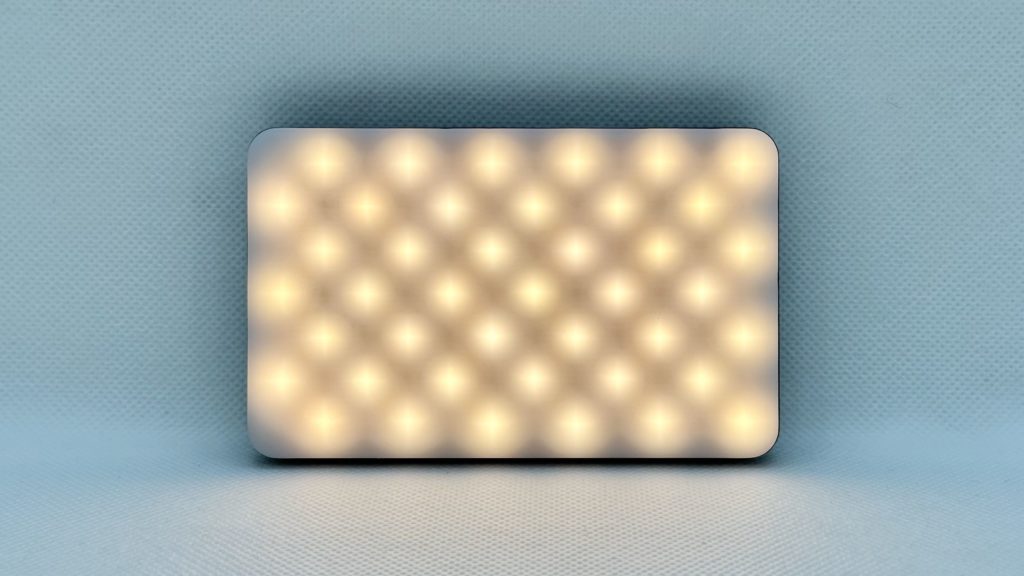

このまま使うのでも問題ありませんが、付属のディフューザーを取り付けることで柔らかい光にすることも可能になっているのは嬉しい仕様ですよね。

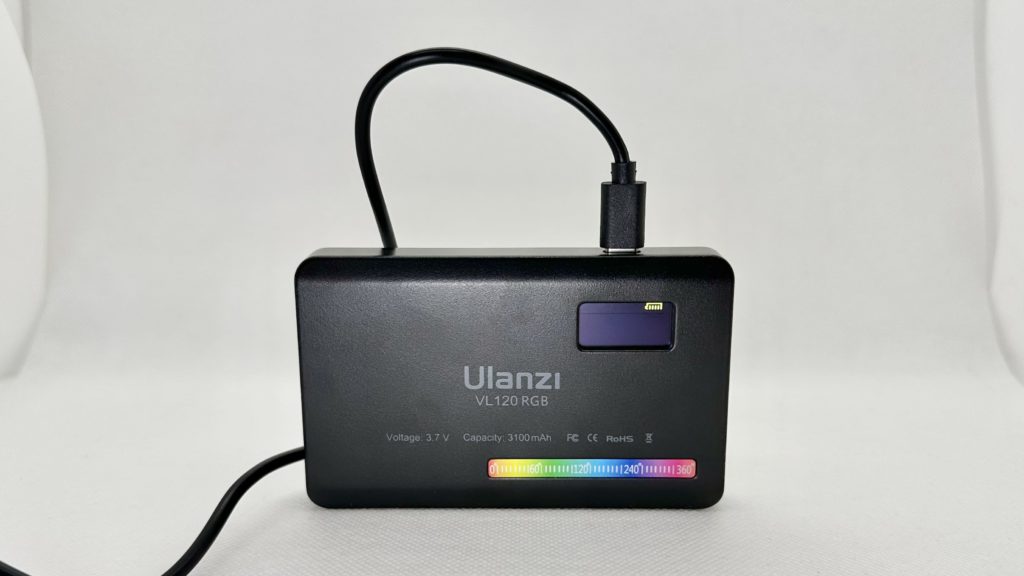

もちろんこの状態のまま操作もできるしケーブルも挿せるので、まずは使う前にしっかり充電しておきましょう。

充電アダプターは付属しませんが、必要電力は5Wなのでスマホ用の充電アダプターやモバイルバッテリーで問題ありませんので。

ちなみに充電時間はゼロから満充電がおよそ2.5時間とのことで、最大輝度で使い続けて1.5時間、最小輝度では3時間使用できるとのことでした。

その他細かい技術仕様は以下の通りです。

技術仕様

| サイズ | 10.6 × 6.6 × 1.5 cm |

| 重量 | 120 g |

| 色温度 | 2500 – 9000 K |

| 光照角度 | 120° |

| 電池容量 | 3100mAh |

| 充電時間 | 約2.5時間 |

iPhoneよりもちょっと小さいサイズ感で120gとかなり軽いため、持ち運びにもストレスがないのは良いですよね。

ただディフューザーは効果を強めるためにあえて光源から距離が出るように奥行きが約3.5cmくらいあってセットで持ち歩くとなると結構かさばるので、僕のようにカメラだけ入るようなカメラバッグだと一緒に入れるのは難しいため、こういう道具が増えてくるとリュックの必要性が高まってくると思います。(カメラバッグについては前回記事を参照してください)

外観については以上です。

使い方

続いてVL120の使い方について、まずは電源ボタンを1秒ほど長押して電源を入れます。(オフの場合は2秒長押しです)

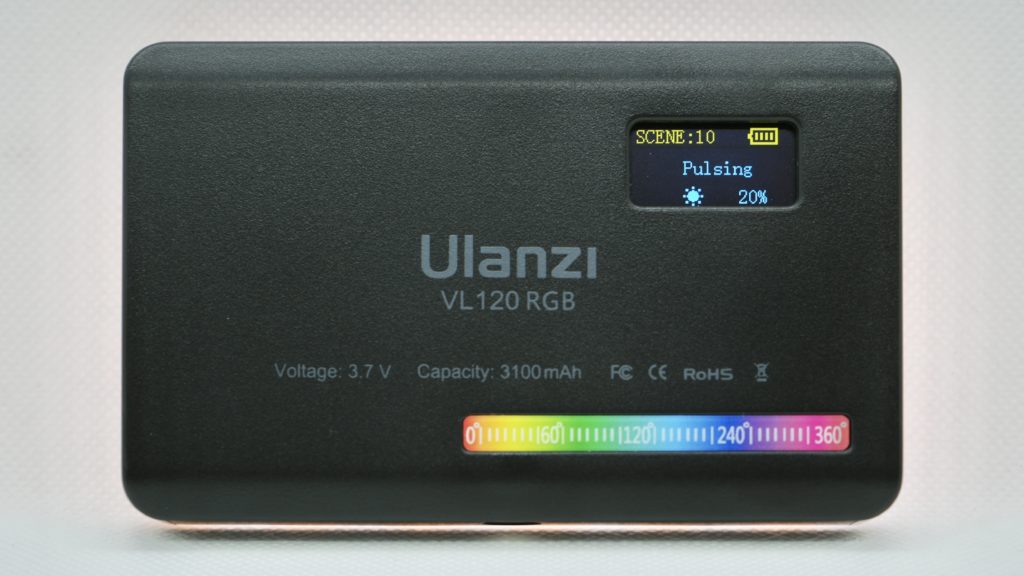

液晶にロゴが表示されるとすぐにライトが点灯するので、そのまま使えるわけですが、最初に理解することとして、この製品にはRGB(色相)・HSI(彩度)・SCENE(エフェクト)・CCT(色温度)という4種類のモードがあり、それらが電源ボタンを押すことで変更できるということを覚えておきましょう。(モードや設定値を変更後に電源を切っても設定値は保たれたまま次回も立ち上がります)

ちゃんと暗い場所でも見やすい文字色が採用されているのも気が利いていますよね。

そんな各モードについても簡単に解説しておくと

RGB

色相値を0〜359°までをレバースイッチにて変更することでRGBカラーの好きな色を点灯させられるモード。

HSI

RGBモードと連動していてRGBで決めた色の彩度を100を原色として数値を下げていくと彩度が薄まっていくモード。

SCENE

20種類の発光パターンから選べるライトエフェクトモード。

CCT

ホワイトライトで色温度を2500〜9000Kまでの間で変化させられるモード。

という感じになっています。

HSIモードはなぜか説明書にも載っていないので、最初何のことか全く分かりませんでしたw

言葉の意味としても本来はHSIのHが色相で、Sが彩度なので、モードの名称としても意味を知っている人ほど分かりづらいかもしれませんが、一度覚えてしまえば問題はないでしょう。(そのためRGBではH、HSIではSというのが数値の頭文字になっているというわけです)

個人的には物撮りが多いので基本はCCTモードで使っていて、撮りたいものやその場の照明に合わせて暖かい色(2500K〜)や冷たい色(〜9000K)にして撮影しています。

※左が2500Kで右が9000K。

先程までの画像でも分かるように表側にはプラスチックの白いカバーがしてあるものの、本体のみで光らせるとLEDの球が思ったより透けてよく見えるんですよね。

それがディフューザーを付けるとこの通り、ふんわりした光り方に変化します。

※こちらはディフューザー有りの6500Kで点灯。

なので、特に光を反射しやすい被写体の場合には写り方が変わる可能性が高いため、結果を見ながらディフューザーを付けるかどうか判断する必要があるでしょう。

残りのSCENEモードは主に動画用で、動画の中でも用途としては限られるためまだ出番がないですが、名前の通りシーンに合わせた発光パターンが繰り返されるというモードになっていて、一応20種類を紹介しておくと以下の通りです。

Cop Car(パトカー) / Ambulance(救急車) / Fire Engine(消防車) / Lightning(雷) / Fireworks(花火) / TV(テレビ) / Candle(ろうそく) / Party(パーティー) / Fault Bulb(壊れた電球) / Pulsing(パルス) / Strobe(ストロボ) / RGB Strobe(カラーストロボ) / Paparazzi(パパラッチ) / Emergency(緊急) / H/L Beam(ハイ/ロウビーム) / Red Flash(赤点滅) / Green Flash(緑点滅) / Blue Flash(青点滅) / HSI Slow(遅いHSI) / HSI Fast(早いHSI)

文字だけ見ても何のことか分からないと思いますが、例えばパトカーであればこのように赤と青の点滅を繰り返すというパターンになっています。

日本のパトカーのランプは赤のみですが、中国やアメリカは赤と青だからこういうパターンということなんでしょうね。

MV撮影とかする時にはこういう光があったりすると少し派手さを演出できるかもしれません。

そんな発光パターンが全20種類用意してあるので、まずは一度全パターン見てみて使えそうなものをチェックしておくというのが良いのかなと。

そして、ここまでの各モード全てにおいて一番下の輝度調整ダイヤルで明るさが調整できるというのが基本的な仕組みと使い方になっています。

その他の使い方として、付属のコールドシューアダプターを使えばカメラのシューマウントに取り付けられるため、正面からの光で良い場合や動画撮影の時にはこのように使うのが便利です。

※ライト側とカメラ側に上下2つネジが付いているので、両方を回して固定します。

画像の通りディフューザーと一緒に付けるとシューアダプターを付けた状態ではディフューザーの付け外しができなくなりますが、個人的にはディフューザーは常に付けた状態で使う方が好みなので、特に不便を感じたことはありません。

ライト自体が軽くカメラと合わせてもめちゃくちゃ重くなるわけではないので、積極的に使う気になれるのも良いと思いました。

サイズの存在感は凄いですけどねw

また、カメラに取り付けなくても四角いおかげで床置きも出来るため、複数のライトを前と後ろに置いたり、左右から色の違う光を当ててちょっとエッジの効いた演出をするのも面白いです。

※左のライティングで撮影したのが右の写真です。

そう、結局僕も今はこのライトを2つ所有して様々なライティングを試しながら撮影してみています。(なぜ2つ所有することになったかは気が向いたらまとめますw)

そんなVL120、使っていて特に大きな不満を感じることはありませんでしたが、しいて言うなら、長時間使っていると本体が結構熱くなることと、RGBとHSIモードはセットで使うものなので、このモードだけでもモード変更の行き来ができるようになって欲しいというのが気になりました。

基本的にモードは電源ボタンを押す度にRGB→HSI→SCENE→CCTという順に変わっていくだけなので、RGBとHSIを行き来したいと思うと何度もモード変更ボタンを押さなきゃいけないのが少し面倒という感じで、大した問題ではないですけどね。(発熱についても熱くなったスマホ程度です)

一緒に使えるアクセサリー

続いて、日本の代理店では見かけませんでしたが、AliExpressではこのライトに三脚とスマホホルダーがセットになったものが売られていて僕はそれを買ったため、せっかくなのでそのアクセサリー類も紹介しておきましょう。

※本来は別売りの商品なので、別々に梱包されていました。

大きいものではなくスマホと一緒に使うセットという感じで、全てを装着してスマホと合わせるとこんな感じになります。

これならスマホカメラで外の動画撮影に行く場合も手軽に明かりを足せますし、三脚が良い感じに持ち手になるので手持ちするのにも便利です。

さらにこの三脚は一段階足が伸びますし、ホルダー部分もバネ式ではあるものの、かなり固めでスマホならどんなサイズでも取り付けられるため、安定感もあって使い回しがとても良いというのもポイントと言えます。

スマホ用のホルダーって僕もいくつか持っていますけど、ネジ式のものは激しく動かしても外れないかわりに構造上シューマウントが付いていないものも多いので、これだけバネがしっかりしていてライトが乗せられるものは1つ持っていると今後間違いなく重宝するでしょうからね。

個人的にはこのセットを購入して大正解でした!

さいごに

というわけで、今回はカメラの話題のついでに購入した撮影用ライトのご紹介でしたが、いかがだったでしょうか。

何気に照明があるだけでスマホでもこういった写真が撮れるようになるので、一眼カメラ用というだけでなく、スマホ撮影が多い人にも結構活用してもらえるんじゃないかなと思います。

※こちらはiPhone 14 Pro Maxで撮影。

3枚目は香水の空き瓶で、本来はただの透明のガラスなんですが、色のついた光を当てることでこのように写すことができますからね。

ちなみにiPhoneを使ってこのような写真を撮るには、メインの広角カメラに固定した状態で3〜4倍のズームで被写体を狙い、その距離でフォーカスロックをかけたら露出を1/3〜半分くらいに下げ、そこにライトを使って被写体のなるべく近くから光を当てて反射させることで上記のような写真を撮ることができるので、ライトを買ったら是非一度試してみて欲しいです。

そんなUlanziのVL120は日本公式ストアだと

5,445円(+送料)

という価格ですが、実は黒の他に白の本体カラーもあり、なぜかそちらは少し安く5,175円になっています。(初稿時現在)

ただ、やはりアマゾンでは4,980円だったり、AliExpressでは三脚とスマホホルダーのセットで4,930円で売っているので、急ぎでなくAliExpressでの買い物に抵抗がない人はアリエクで買うのがおすすめです。(ちなみに僕が購入した時はクーポンも利用して全部セットで3,531円でしたw)

また、VL120だけじゃなく、VL196(横幅11.6cm)という同じ仕様で少しサイズが大きいモデルや、LT003(横幅25cm)というさらに大きいモデルも販売されているので、用途に合わせてサイズも検討してみてください。

そんな感じで、カメラを購入した次は照明にこだわってみてはどうでしょうというご提案の記事でした!w

新しいレンズを買ったりするのはなかなかハードルが高いですが、こういった簡易ライトならコスパも良くお手軽にこれまでと少し違った写真を撮ることができますからね。

是非お試しいただけると幸いです!

今回の記事が参考になったという方は是非前回のカメラのレビュー記事も合わせてお読みください。

それでは、また次回もお楽しみにー。